WS 2025 Ein durchschnittliches Haus

Fabian Steinberger.

Was es heißt ein durchschnittliches Haus zu planen.

Durchschnitt, der aus mehreren vergleichbaren Größen errechneter Mittelwert in Bezug auf Quantität oder Qualität.

Ein durchschnittliches Haus baut auf errechneten Durchschnittswerten auf, versucht keine Normalität abzubilden, sondern verschreibt sich dem Durchschnitt per nebenstehender Definition.

Ziel ist eine wertungsfreie Fügung von Durchschnittswerten.

Es wird sich Unschärfen in der Erhebung bedient, Interpretationsspielräume abstrakter Zahlenwerte ausgenutzt und Notwendigkeiten ergänzt, um sich dem abstrakten Konzepts des „durchschnittlichen Hauses“ architektonisch anzunähern, ohne dabei die Benutz- und Bewohnbarkeit zu vernachlässigen - frei nach der Behauptung: Ein durchschnittliches Haus ist bewohnbar. Es wird erforscht, wo aus den Engen eines vorgegebenen Rahmens statistischer Zahlenwerte – deren Einhaltung die Prämisse dieser Arbeit darstellt - ein architektonisches Potenzial formuliert werden kann, welches in einer konventionellen Herangehensweise unentdeckt geblieben wäre.

Der Erarbeitungsprozess stützt sich auf errechnete Durchschnittswerte von 59 zufällig ausgewählten Gebäuden im Stadtraum Graz. Diese Datengrundlage wird im folgenden Kapitel näher erläutert und die Prozesse der Wertebeschaffung geschildert, um die Grundlage des Entwurfes möglichst nachvollziehbar darzustellen.

Diese Arbeit hat nicht zum Ziel ein Gebäude für eine*n Durchschnittsbürger*in zu schaffen, sondern sich mit der Formulierung eines durchschnittlichen Gebäudes auseinanderzusetzen, in dessen Erstellungsprozess man sich in allen getroffenen Entscheidungen auf die zuvor errechneten Durchschnittswerte stützt.

Den Hauptteil dieser Arbeit stellt also die Formulierung eines durchschnittlichen Gebäudes dar, welches als gebauter Wertekatalog betrachtet werden kann, jedoch keinesfalls nur als dieser betrachtet werden sollte. Es wird nach den entwerferischen Möglichkeiten in der Enge der Durchschnittswerte gesucht und versucht, darin hochwertige architektonische Lösungen zu formulieren.

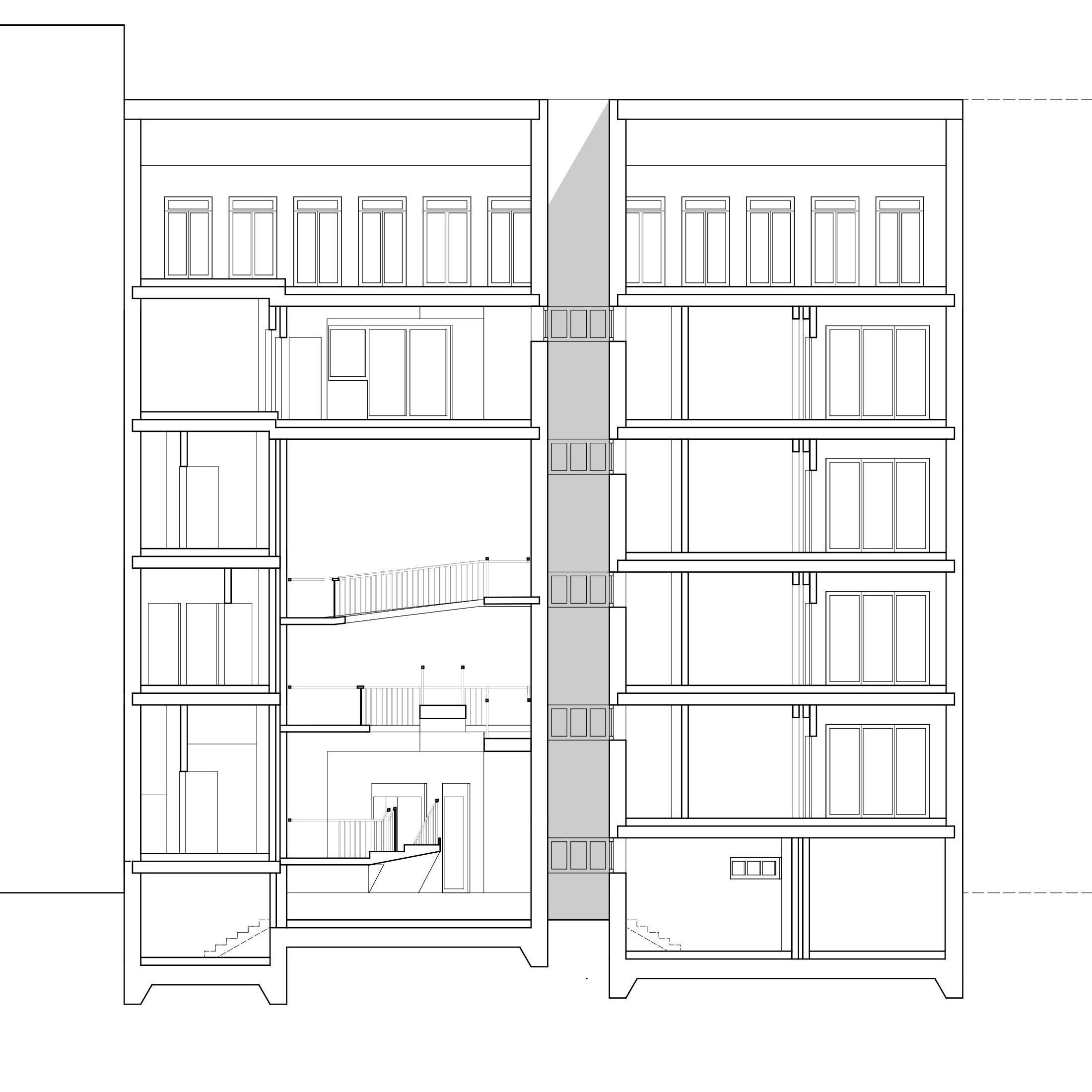

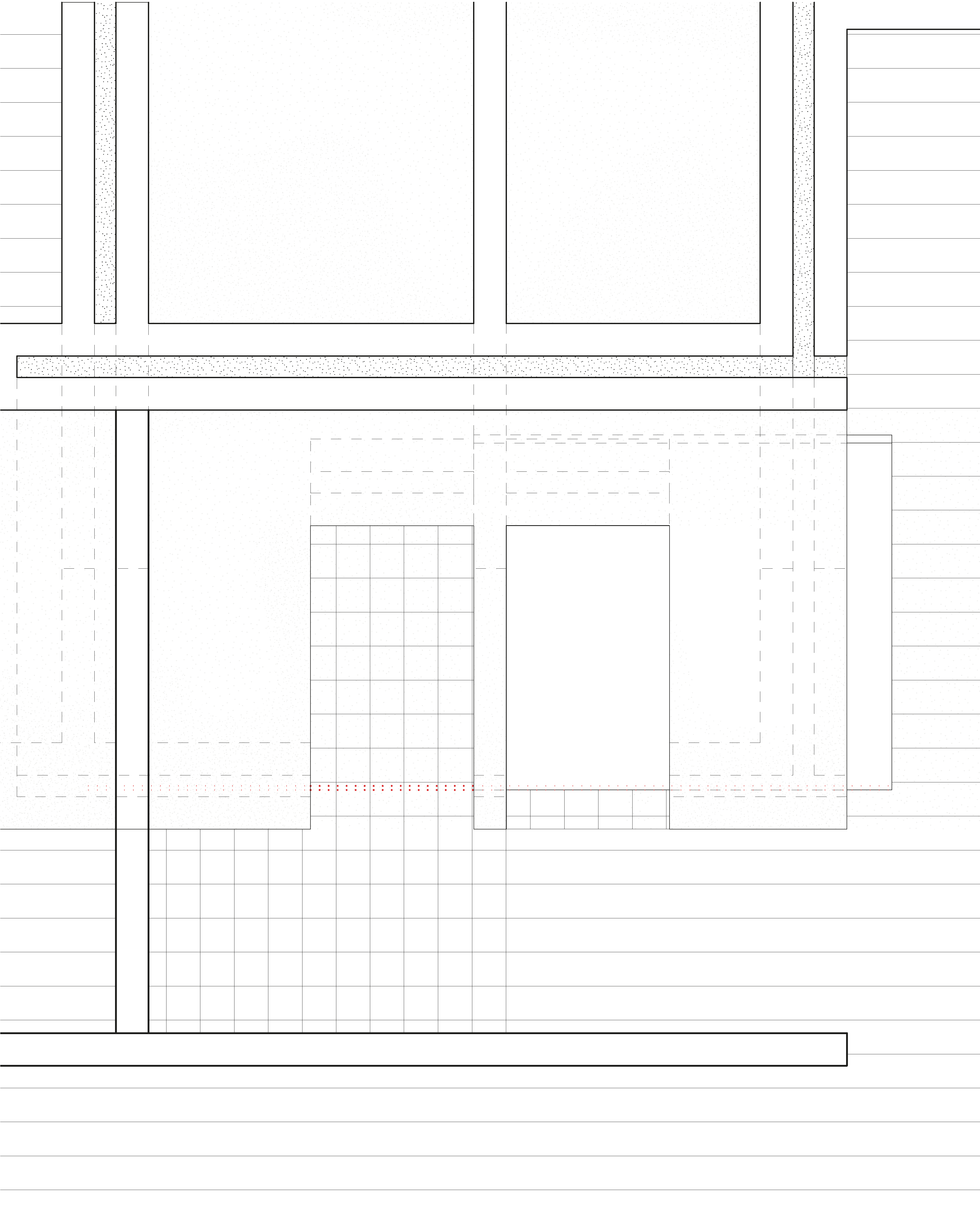

Als Grundlage dieser Arbeit dient eine Datenauswertung eines Gebäudekataloges von 59 zufällig ausgewählten Wohngebäuden in Graz. Die Erhebung und anschließende Berechnung aller relevanten Durchschnittswerte erfolgte in mehrern Kategorien. Neben wohnungs- und gebäudespezifischen Werten wurde auch das durchschnittliche Mobiliar betrachtet, sowie fassadenspezifische Werte in die Grundlage aufgenommen.

Ohne diese groß hervorheben zu wollen, unterliegt dieser Arbeit auch eine architektursoziologische Komponente. Denn es werden die architektonischen Wohnrealitäten von 140 Personen in 59 Wohnungen und 59 Gebäuden aufgearbeitet, welche nicht nur Einblicke in den durchschnittlichen Platzbedarf pro Person geben, sondern zum Beispiel auch aufzeigen, wie viele Räume einer Person im Durchschnitt zu Verfügung stehen oder wie viele Fenster und Türen Personen statistisch gesehen zugeordnet sind.

AUSLEGUNGSSPIELRAUM

Im gesamten Entwurfsprozess wird sich auf 67 durchschnittliche Zahlenwerte gestützt, die die Erscheinung des Endresultates bestimmen. Entscheidend ist, dass noch so rigide anmutende Werte in vielerlei Hinsicht großen Auslegungs- und Interpretationsspielraum bieten.

Es handelt sich nicht um eine auf Zufall basierte Aneinanderreihung von einzelnen Gebäudewerten, sondern um aktive Interpretation und Auslegung der gegebenen Werte mit dem Ziel einer architektonisch hochwertigen Fügung aller Parameter.

Alle Interpretationsentscheidungen sind maßgeblich entwurfsbestimmend.

3 ZUGÄNGE DER EINARBEITUNG

ABSOLUTE WERTE

Zum Beispiel: Firsthöhe, Fensteranzahl, Wohnungsfläche. Diese wurden direkt übernommen, beziehungsweise in das Gesamtgefüge eingearbeitet. Bei dieser Kategorie gibt es wenig bis keinen Interpretationsspielraum. Werte dieser Kategorie geben einen klaren architektonischen Rahmen vor.

ERHOBENE VERHÄLTNISWERTE

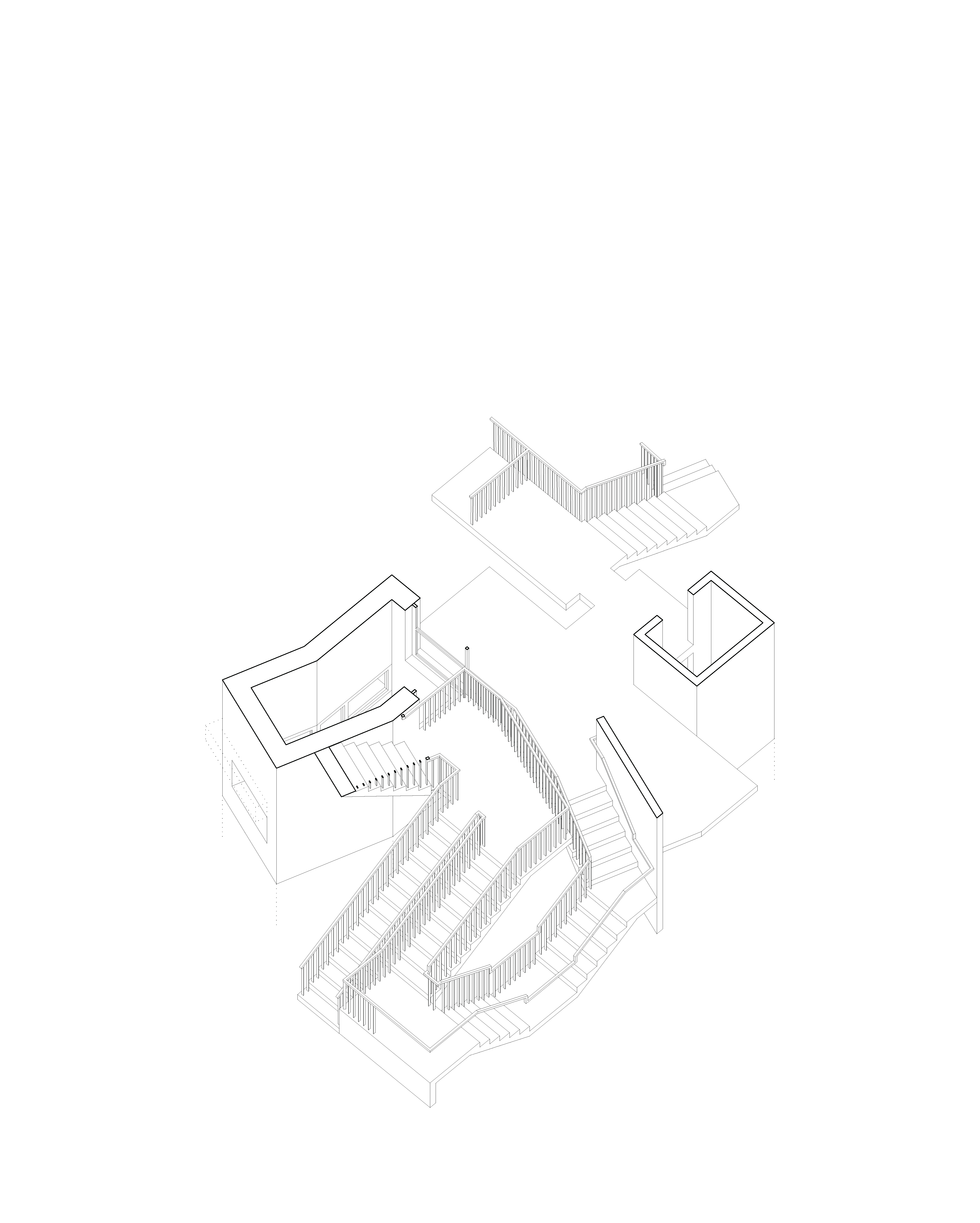

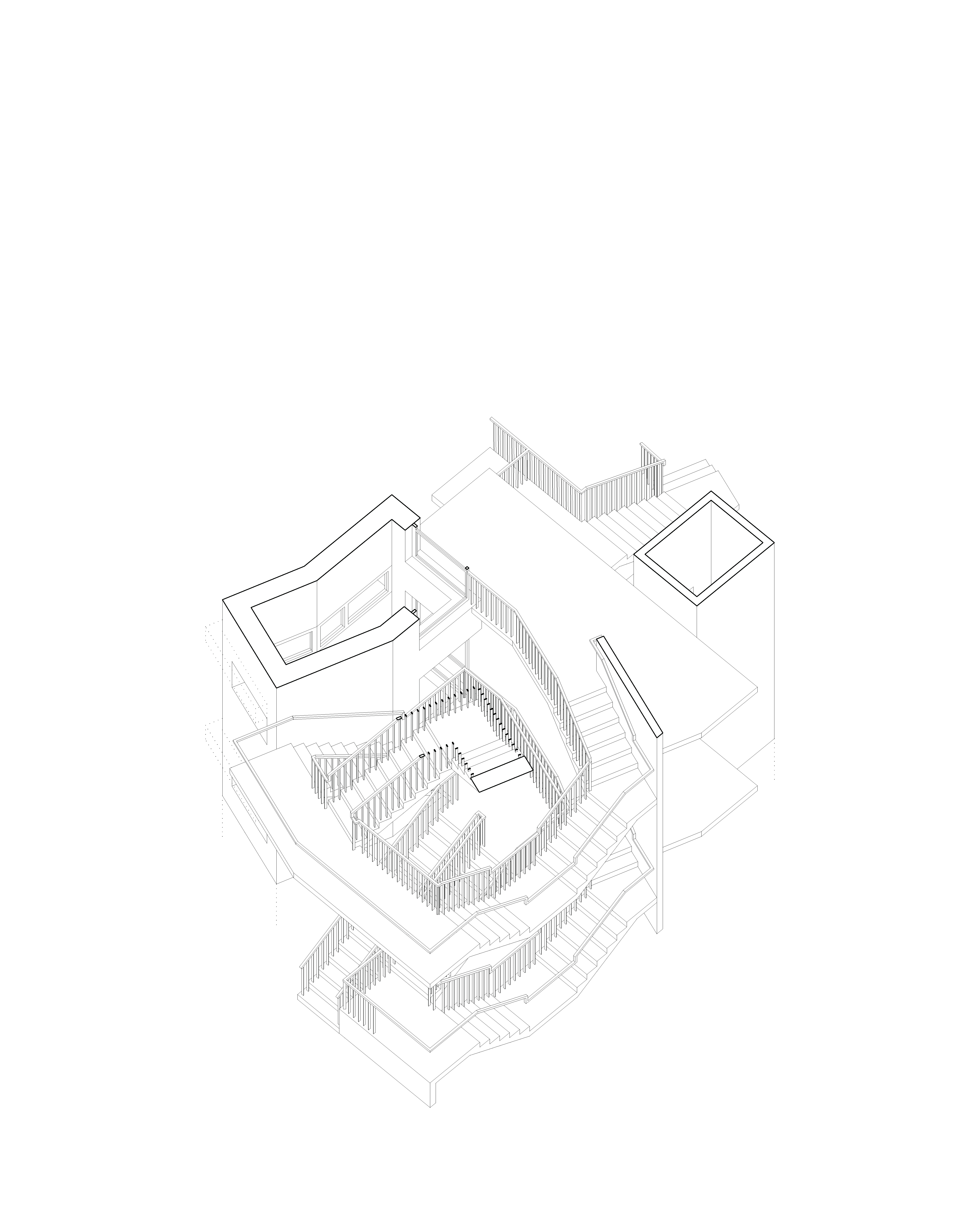

Zum Beispiel: Türanzahl pro Wohnung, Fensterfläche pro Wohnung, innenliegende Stufen bis zur Wohnungseingangstüre, Raumvolumen. Diese bieten einen großen Auslegungsspielraum, jeweils mehrere Lösungen und demnach relativ viel entwerferischen Spielraum.

ERRECHNETE VERHÄLTNISSE:

Zum Beispiel: Verhältnis zwischen Gebäudegrundfläche und Gebäudeumfang. Dieser Umgang mit der Datengrundlage kam nur in Ausnahmefällen zur Anwendung. Die Einarbeitung von absoluten Werten und erhobenen Verhältnissen stellte den Hauptaspekt dieser Arbeit dar, da diese die erhobenen Durchschnittswerte bestmöglich verzerrungsfrei abbilden. Das in dieser Arbeit zur Anwendung kommende Verhältnis von Fassadenumfang zu Gebäudegrundfläche gab Spielraum, um die sinnhafte Erfüllung anderer Teilaspekte - wie z.B.: Die Wohnungsverteilung pro Geschoss - des Entwurfes zu ermöglichen.

MANGEL UND ÜBERSCHUSS

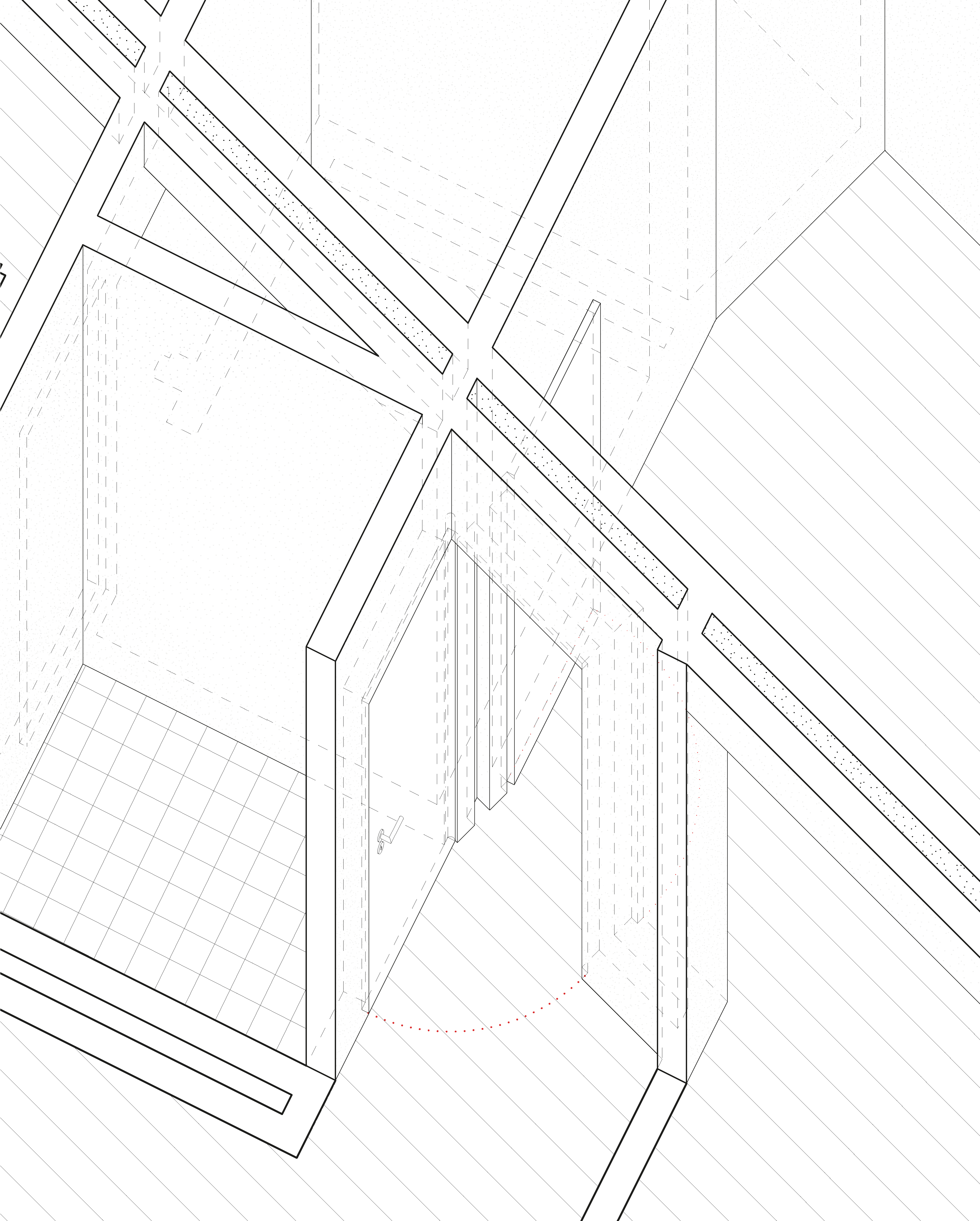

Durch die Verkettung teils voneinander unabhängiger Werte entstehen oft Abhängigkeiten zwischen ebenjenen. So besteht im eigentlichen Sinne kein Zusammenhang zwischen Wandstärke und Türanzahl einer Wohneinheit. Bedenkt man jedoch, dass sich die durchschnittliche Innenwandstärke auf 16 cm beläuft und diese höchstwahrscheinlich nicht die Dicke aufweist, um lastabtragend zu sein, bedarf es an dieser Stelle einer Aufdopplung der Innenwände, um eine statisch nachweislich tragende Wandstärke von 32 cm zu erreichen.

Aus einer einzelnen Wand werden somit zwei nebeneinanderliegende Wandscheiben, was wiederum den Bedarf an Türen erhöht. Das daraus entstehende erhöhte Aufkommen an Türen, führt zu einer Knappheit ebenjener an anderer Stelle im Projekt, da die durchschnittliche Gesamtanzahl an Türen nicht unterschritten werden darf. Führt man sich die sehr unscharfe Definition des Begriffes „Raum“ vor Augen lässt sich ein ähnliches Problem erkennen. Muss ein Raum durch eine Türe verlassen werden, um in einen anderen Raum zu gelangen? Oder kann das Unterschreiten eines raumbildenden Elementes - zum Beispiel eines Unterzuges - schon zum Raumwechsel beitragen?

UMGANG MIT NOTWENDIGKEITEN

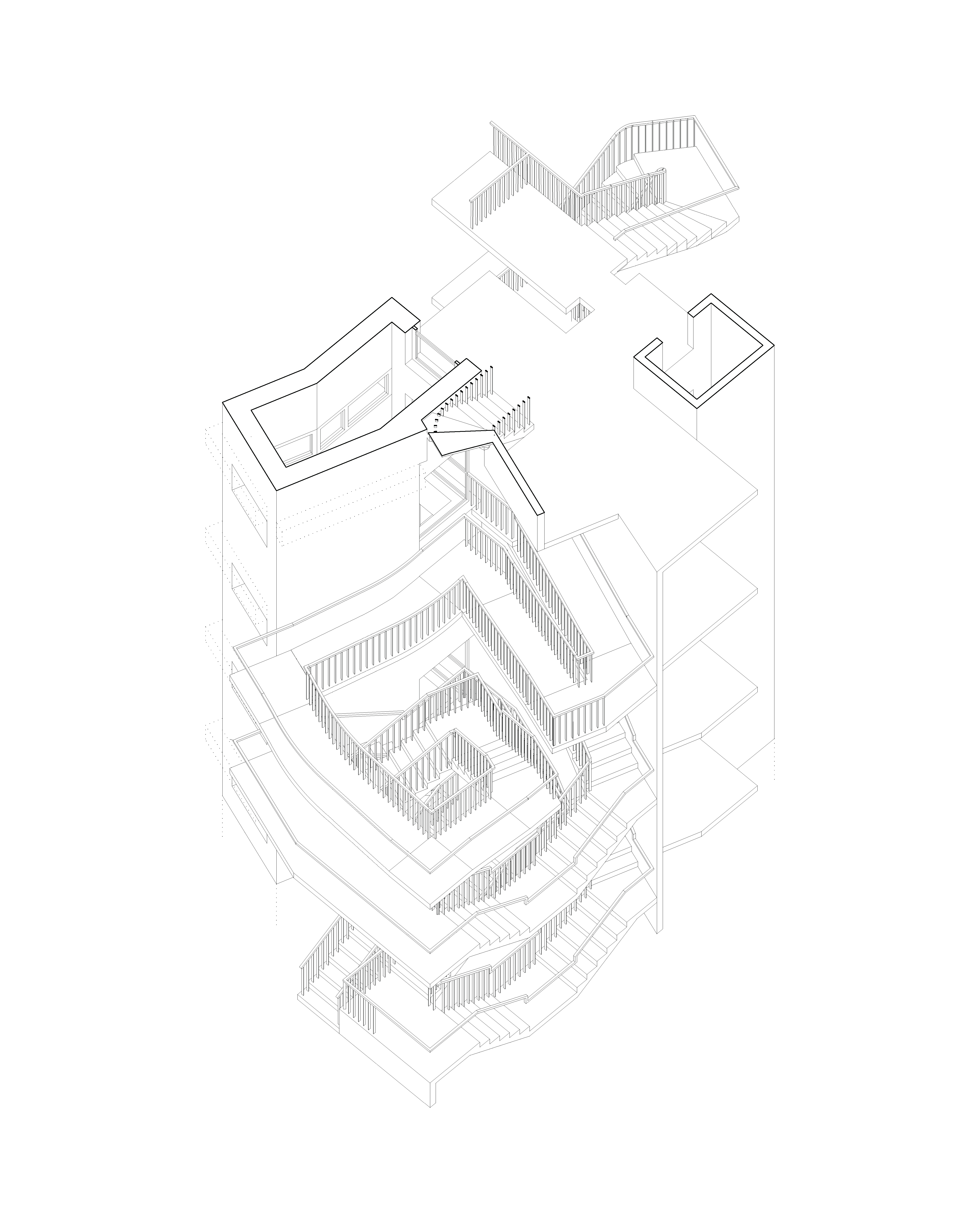

Eine Annährung an die Verwendung von Notwendigkeiten anhand des Beispieles der Treppe: Durchschnittlich erreicht man eine Wohnung über 43 innenliegende Stufen. Den herrschenden regionalen Baugesetzen Folge leistend, ist es unter Berücksichtigung der maximalen Stufenhöhe jedoch nicht möglich, mehr als 7,74 Meter vertikal zu erschließen. Aus dieser Einschränkung heraus entsteht die Notwendigkeit das Erschließungssystem zu wechseln. Um die Einhaltung des gegebenen Durchschnittswertes zu garantieren, wird sich für die fehlende Höhe zwangsweise einer Rampe bedient. Die beschriebenen Notwendigkeiten dienen dem Ausgleich von Inkompatibilitäten in der Datengrundlage, mit dem übergeordneten Ziel ein funktioniertes Wohnhaus zu planen.

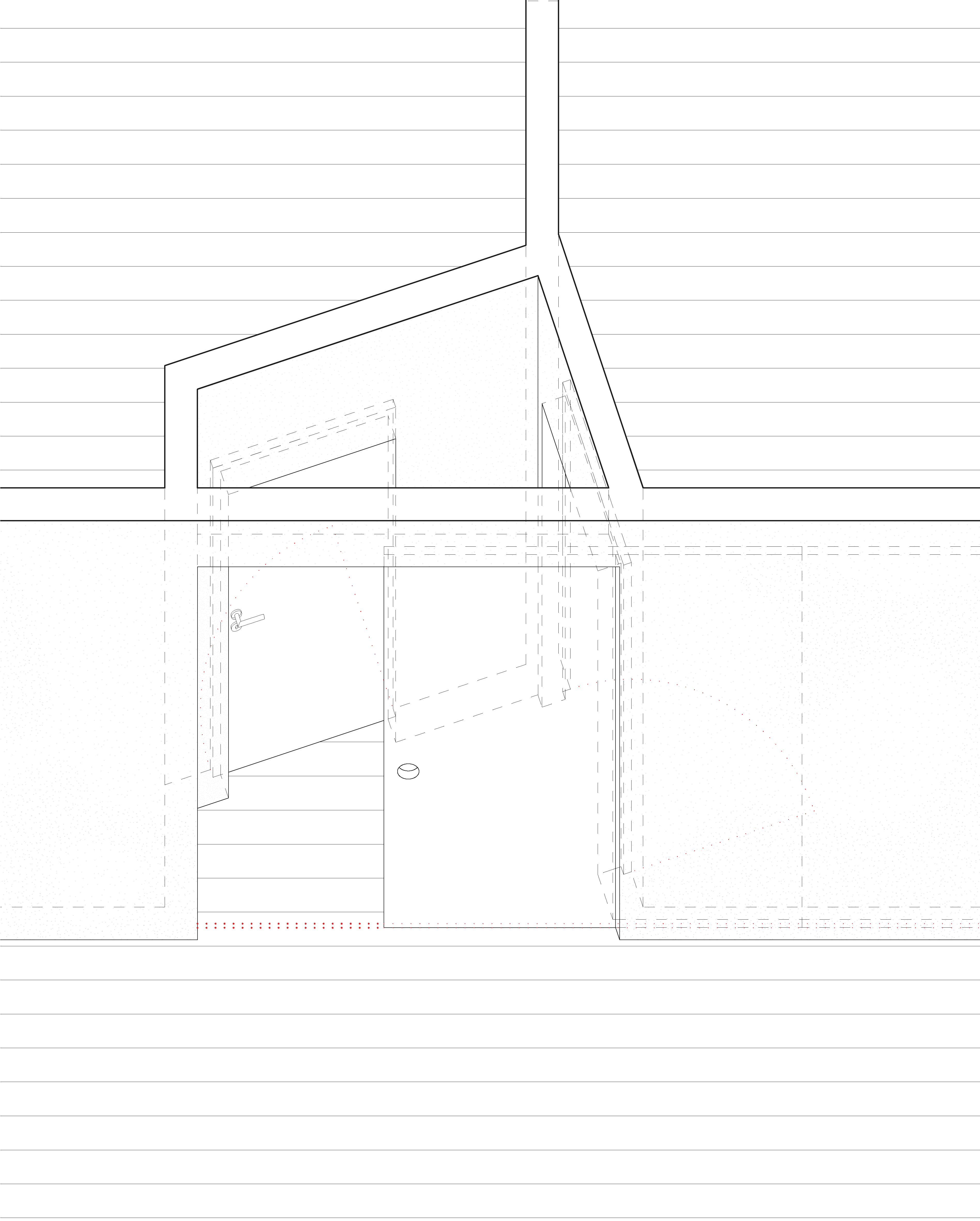

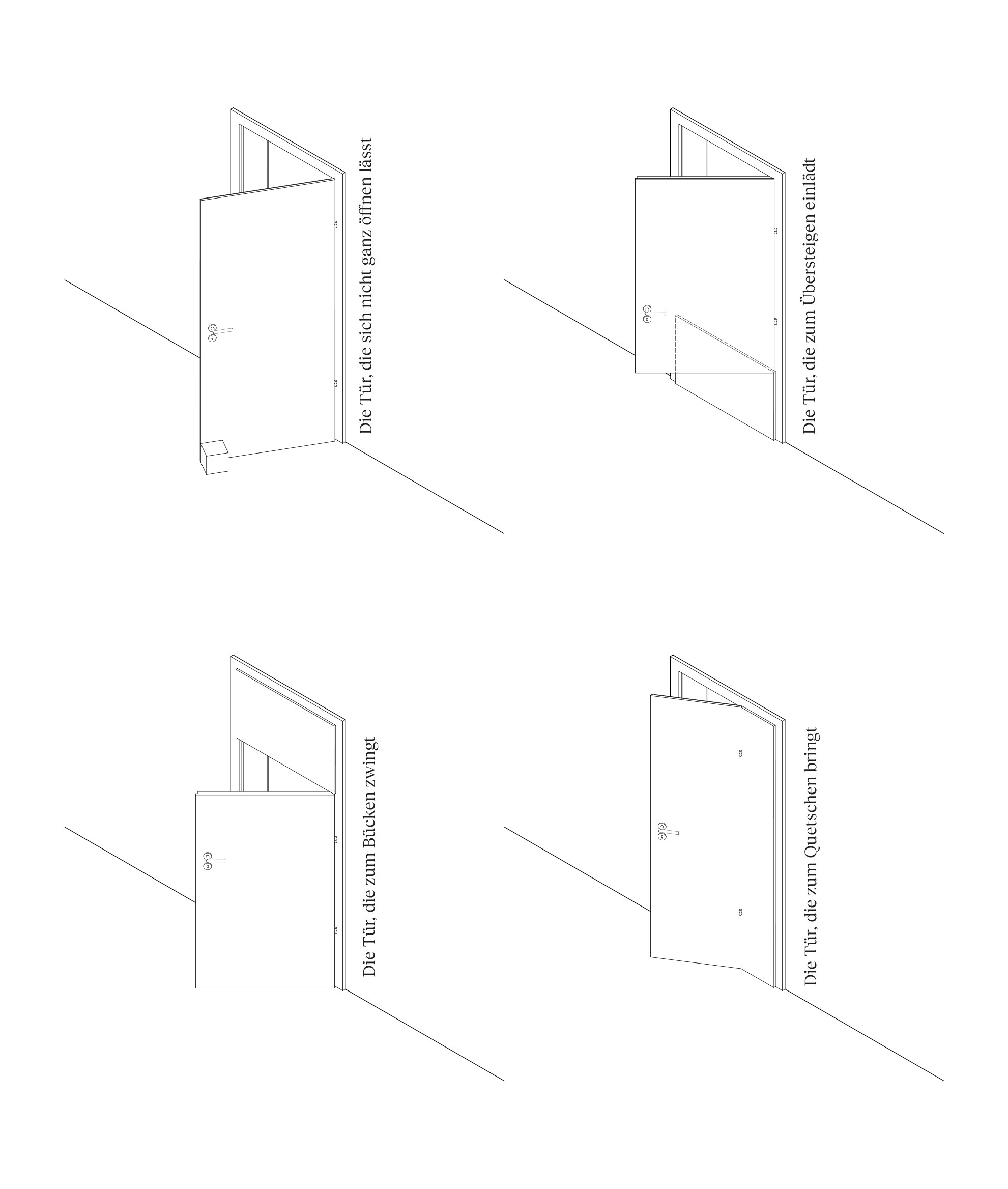

Was es bedeutet halbe Türen zu verbauen

DEZIMALE DINGE, EINE ANNÄHERUNG

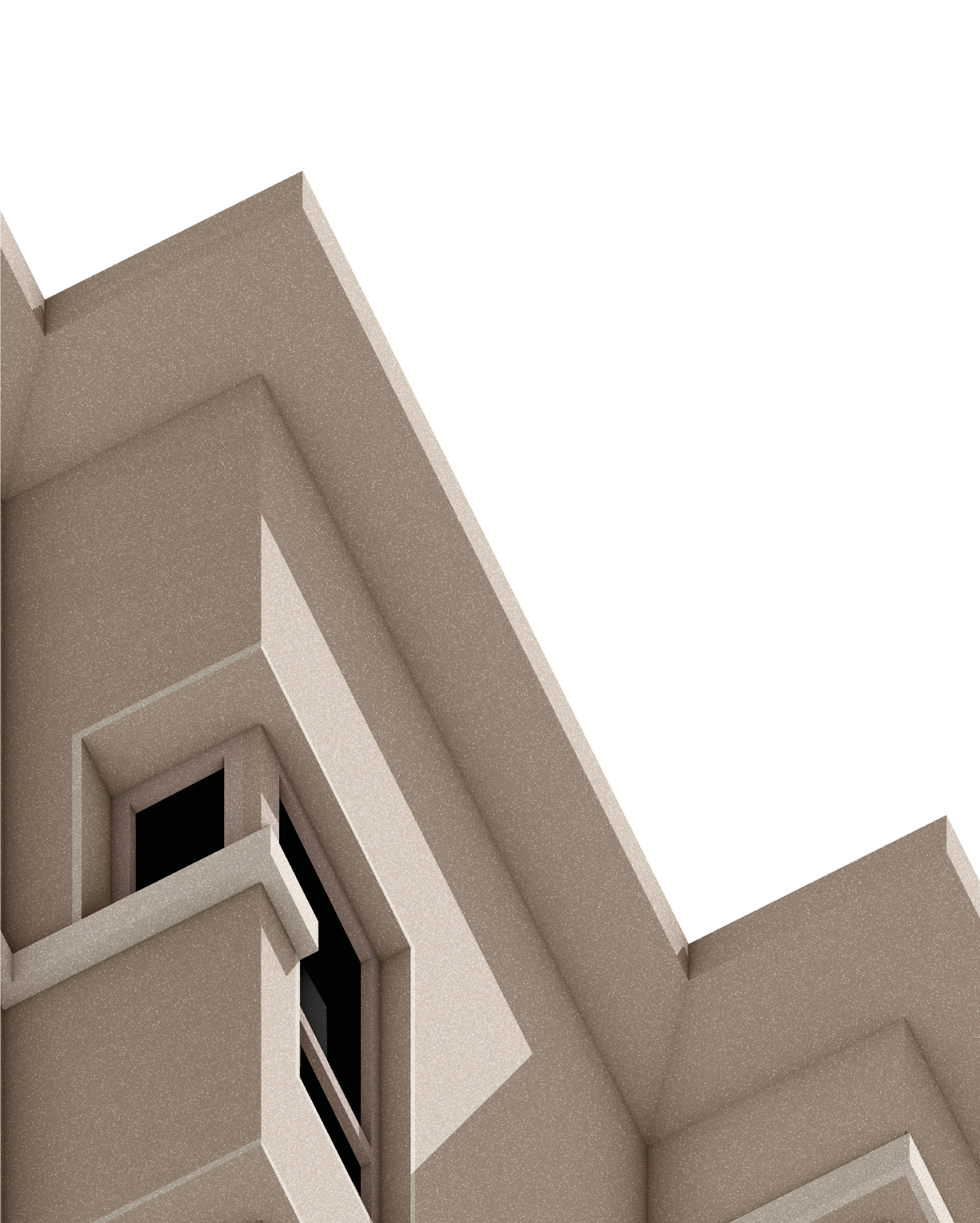

Die Berechnung von Durchschnittswerten führt zwangsweise zu Dezimalwerten, auch bei vermeintlich unteilbaren Elementen. Dezimalwerte führen im Hinblick auf Dinge, die in mathematischen Größen wie Meter [m] oder Quadratmeter [m²] angegeben werden, zu keinen Umständen. So sind zum Beispiel 72,50 m² ein gut fügbarer Wert, welcher absolute Verwendung finden kann. Bedenkt man aber die fallweise auftretenden Dezimalergebnisse im Hinblick auf relativ klar definierte Objekte, wie zum Beispiel Türen oder Fenster, wird die Auseinandersetzung mit ebenjenen kompliziert und bedarf einer klaren Formulierung.

Was kann man aber in weiterem Sinne unter „dezimalen Objekten“ verstehen, wenn keine wohnungsübergreifende Teilung von Objekten vorliegt bzw. möglich ist? Es folgt die Erläuterung dieses Umstandes anhand von 0,66 Türen. Diese Herangehensweise soll sinngemäß auf jegliche dezimalen Elemente übertragen werden können. Die Existenz eines halben Objektes setzt die Erkennbarkeit des vorhergehenden ganzen Objekten voraus. Was passiert, wenn einzelne Aspekte an denen Türen gesellschaftlich definiert werden, eingeschränkt benutzbar gemacht werden? Kann man in diesem Sinne von 0,66 Türen sprechen, wenn man eine Türe nur zu 66 % passieren kann? Alle Elemente, die eine Türe definieren, bleiben erhalten, nur ist das Türblatt beispielsweise ausschließlich zu 66 % öffenbar oder bei 66% der Gesamthöhe oder -breite geteilt. Was weder zum Verlust von definierenden Elementen, noch zur Unbenutzbarkeit führt, lediglich die Benutzung einschränkt.

LÜCKEN IN DER DATENERHEBUNG

Dinge, zu denen keine Werte erhoben werden konnten wie zum Beispiel Wandaufbauten, Materialien, Farben im Innenraum, spielen aus ebenjenem Umstand in dieser Arbeit keine Rolle. Die Erhebung von Materialien ist durch Häufigkeiten gut bewerkstelligbar, nicht aber durch den Durchschnitt.

GEDANKENSPIEL EINER MÖGLICHEN DYSTOPIE:

Ergibt eine Aneinanderreihung von durchschnittlichen Gebäuden eine durchschnittliche Stadt? Wie würden sich unsere Städte präsentieren, wenn wir uns in jeglichen Entscheidungen auf den Durchschnitt stützen würden? Aneinandergereihte, durchschnittlich breite Grundstücksparzellen, eine nach der anderen. Keine Kreuzungen mehr, denn ein durchschnittliches Gebäude ist kein Eckgebäude. Unendlich lange Straßenzüge mit den immer gleichen Farben, die Straßen immer durchschnittlich breit. Eine Dystopie der Monotonie und Monofunktionalität. Vielleicht ist die durchschnittliche Stadt gleichzeitig auch eine faire Stadt, die gleiche Voraussetzungen für alle vorgibt und somit schafft. Würde diese Art des Bauens Akzeptanz und Anerkennung genießen oder großer Kritik ausgesetzt sein? Eigentlich sollte sich ein durchschnittliches Haus doch jeglicher Kritik entziehen können, da es sich auf unsere gebaute Umwelt stützt und lediglich einen Repräsentanten für ebenjene darstellt. Kritisiert man das durchschnittliche Haus, so kritisiert man weitestgehend alle Gebäude, die in der Referenzmenge der Bezugsdaten aufgenommen waren. Zwar ist jede Architektur mehr als bloße Repräsentation einer bereits bestehenden Gesellschaft, aber wäre unsere gebaute Umwelt eine andere, so wäre auch das durchschnittliche Haus ein anderes - jegliche darüber hinausgehenden Gesichtspunkte der Gestaltung, wie die Interpretation der Datenwerte und den Umfang bzw. die Qualität des Datensatzes außen vor gelassen. Also: Was wenn der Durchschnitt zur Norm oder gar zur Normalität erhoben werden würde?

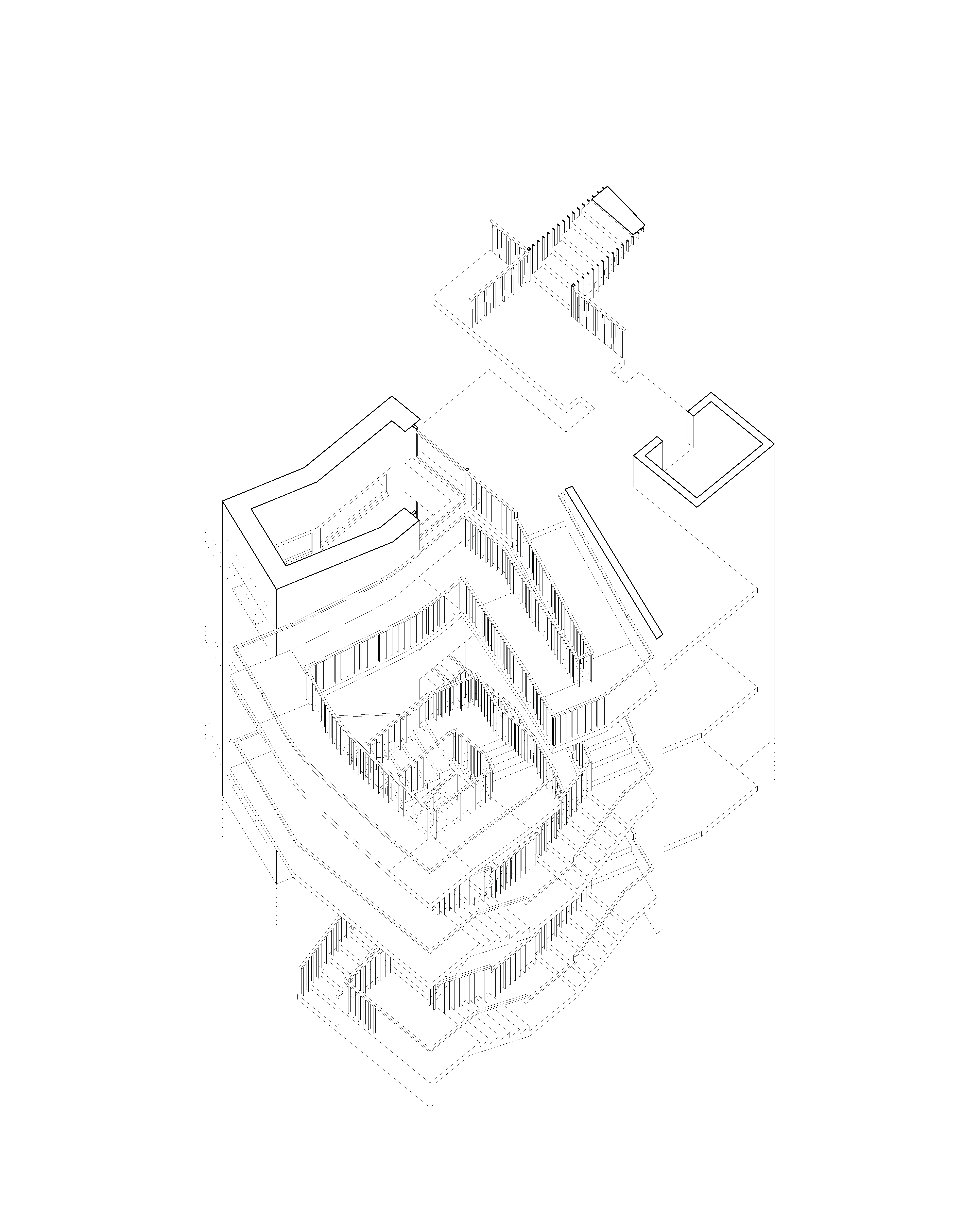

EIN DURCHSCHNITTLICHES HAUS

Ungeachtet dessen, stellt sich die Frage, ab wann ein Durchschnittsgebäude als Durchschnittsgebäude gilt? Genauso wie der „Durchschnittsmensch“ lediglich ein gedankliches Konstrukt ist, das auf der Vorstellung basiert, verschiedene statistische Mittelwerte wie etwa Größe, Gewicht, Einkommen, Bildung oder Lebensweise in einer Person zu vereinen, ist das „durchschnittliche Haus“ im übertragenen Sinn dessen Äquivalent im Bauwesen. Abseits des gedanklichen Konstruktes existiert ein Durchschnittsmensch nicht, da Individuen immer in einigen Aspekten vom Durchschnitt abweichen. Genauso wie der Durchschnittsmensch nur eine theoretische Sammlung von Daten darstellt, und kein reales Äquivalent hat, gibt es auch das durchschnittliche Haus eigentlich nicht - nur jenes, das diesem Gedankenkonstrukt am nächsten kommt. Das erarbeitete Projekt hält sich keinesfalls an die durchschnittliche Anzahl an verbauten Schrauben, noch geht es auf die durchschnittliche Anzahl an Dachziegeln ein. Ist es also qualifiziert genug den Titel: „ein durchschnittliches Haus“ zu tragen? Passender wäre wohl eher: „Das Haus, das dem Durchschnittshaus am nächsten kommt.“ Ungeachtet all dessen entsteht ein Projekt, das sich dem Durchschnitt unterwirft und in möglichst vielen Aspekten versucht sich dem theoretischen Konstrukt des Durchschnittshauses anzunähern. Das Resultat kann als architektonischer Beitrag zur Schaffung eines Vergleichswertes verstanden werden oder eben als ein Projekt das dem Durchschnitt(shaus) einen Körper gibt.

Project by: Fabian Steinberger

Supervisor Alex Lehnerer